2025年9月19日から、いよいよスマートフォンで「マイナ保険証」が利用できるようになります。これまでカード型のマイナンバーカードを持参する必要があった健康保険証機能が、スマホ1台で完結。病院や薬局での受付がスムーズになるほか、医療情報の共有も効率化されることが期待されています。

一方で、利用できる端末やアプリの条件、普及に向けた課題も少なくありません。本記事では、開始日である9月19日以降に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

スマホでのマイナ保険証利用、9月19日から開始

2025年9月19日から、全国の医療機関や薬局でスマートフォンを使った「マイナ保険証」の利用が始まります。これまでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、カード本体を持参し、窓口で専用のカードリーダーにかざして認証を行う必要がありました。しかし新しい仕組みでは、スマホ1台あれば同じように健康保険証として機能するようになります。

この制度は、政府が進める「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)」の一環です。医療情報のデジタル化を進め、患者の利便性向上と、医療機関側の事務作業の効率化を同時に狙っています。特に、マイナ保険証をスマホで利用できるようになることで、カードを持ち歩く必要がなくなり、普段から利用者が手元に持っているスマホをそのまま保険証として提示できるのが大きな変化です。

利用開始日は2025年9月19日と明確に定められており、同日から全国一斉に運用が始まります。従来のように段階的な導入ではなく、開始日を区切って一斉にスタートする点は、多くの国民にとって「切り替えのタイミング」として分かりやすい設計といえるでしょう。

また、政府は同時に「健康保険証の廃止」に向けたロードマップも進めており、将来的にはマイナ保険証が保険証利用の原則となる見込みです。その中でスマホ利用は、より幅広い世代にとって実用的な選択肢となることが期待されています。

スマホで使えるマイナ保険証とは?

「スマホで使えるマイナ保険証」とは、マイナンバーカードに搭載されている健康保険証機能を、スマートフォンに登録して利用できる仕組みです。従来はカード本体を持ち歩き、病院や薬局でカードリーダーにかざす必要がありましたが、今後はスマホアプリを通じて同じ役割を果たせるようになります。

利用には、政府が提供する「マイナポータルアプリ」などを使い、スマホにマイナ保険証の情報を登録します。これにより、医療機関の受付でスマホ画面を提示するだけで、本人確認と保険資格の確認が可能となります。

従来のカード型との違い

- 持ち運びの手間が不要:マイナンバーカードを携帯しなくてもよい

- 本人確認がスムーズ:顔認証やパスワードによるセキュリティ

- 利用端末に依存:対応しているスマートフォン機種やOSでのみ利用可能

対応端末とアプリ

現時点では、最新のiPhoneやAndroidの一部機種から順次対応が進められる予定です。特に、マイナンバーカードのICチップを読み取る機能(NFC)が搭載されているか、最新のOSにアップデートされているかが利用条件になります。

また、マイナポータルアプリをインストールして設定することが必須です。このアプリを通じて、マイナンバーカードとスマホを連携し、保険証としての利用申込を完了させます。

認証方法

利用時には、スマホの顔認証や指紋認証などの生体認証、または暗証番号によって本人確認を行います。これにより、不正利用を防止するとともに、従来のカード型よりもセキュリティ面が強化されている点が特徴です。

登録の手順

スマホでマイナ保険証を使うためには、事前に「マイナポータルアプリ」を通じた登録作業が必要です。初めての方にとって少し複雑に感じるかもしれませんが、流れを押さえておけばスムーズに完了できます。以下で大まかな手順を紹介します。

ステップ1:アプリの準備

- マイナポータルアプリをインストール

iPhoneやAndroidに対応した公式アプリをダウンロードします。 - 最新OSへのアップデート

セキュリティや機能対応のため、利用するスマホが最新のOSであることが推奨されています。

ステップ2:マイナンバーカードの読み取り

- アプリを起動し、マイナンバーカードをスマホにかざして読み取ります。

- スマホにNFC(ICチップ読み取り機能)が搭載されている必要があります。

- 読み取り時にはカードの暗証番号(数字4桁)を入力するケースがあります。

ステップ3:健康保険証利用の申込

- マイナポータル内で「健康保険証利用申込」を選択します。

- 登録完了後、保険者(加入している健康保険組合や国民健康保険など)とのデータ連携が行われます。

ステップ4:スマホでの本人確認設定

- 顔認証や指紋認証、または暗証番号による認証方式を選びます。

- スマホ利用時に毎回この認証が行われるため、不正利用防止に役立ちます。

ステップ5:登録完了の確認

- アプリ内で「スマホでマイナ保険証が利用可能」と表示されれば準備完了です。

- 利用開始日である2025年9月19日以降、医療機関や薬局の窓口で利用できます。

登録自体は一度行えば繰り返す必要はなく、設定を済ませておけばいつでも利用可能です。ただし、スマホを機種変更する場合は、再度登録作業を行う必要があります。

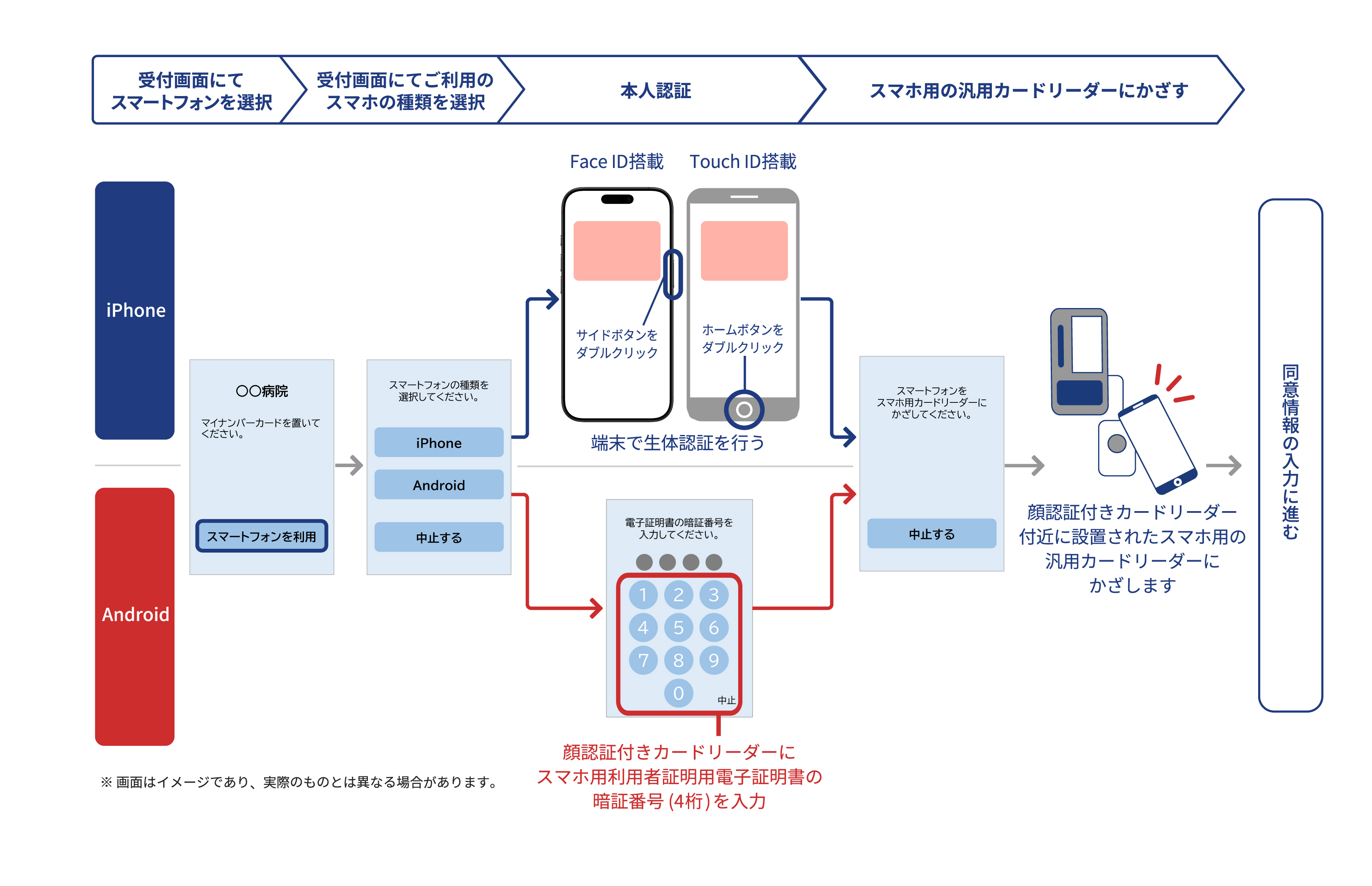

医療機関や薬局での利用方法

スマホでマイナ保険証を利用する準備が整ったら、実際に病院や薬局でどのように使うのかが気になるところです。ここでは受付の流れや従来との違いを紹介します。

受付時の流れ

- 窓口でスマホを提示

医療機関や薬局の受付で「スマホでマイナ保険証を利用します」と伝えます。 - 専用端末にかざす、またはQRコード読み取り

対応端末が設置されている場合、スマホをかざすことで認証が可能です。

あるいは、医療機関側で提示するQRコードをアプリで読み込む方式が導入されるケースもあります。 - 本人確認

スマホの顔認証・指紋認証・暗証番号を入力して本人確認を完了します。 - 保険資格の確認完了

数秒程度で処理が行われ、従来のカード提示と同じように健康保険証として利用できます。

従来のカードとの違い

- 持ち物がスマホだけで済む

マイナンバーカードを持参しなくても、スマホで同じ手続きが可能です。 - 認証がスムーズ

顔認証などで本人確認を行うため、カード読み取り時の暗証番号入力よりも手間が減る場合があります。 - アプリ画面での確認

医療機関の窓口スタッフも、アプリを通じた利用かカード利用かを確認できます。

利用できる場所

- 利用開始直後の2025年9月19日時点では、全国のマイナ保険証対応医療機関・薬局で利用可能です。

- 既にマイナ保険証対応が進んでいる医療機関は多いため、スマホ利用も広く普及すると見込まれます。

- 厚生労働省の公式サイトでは、対応施設の一覧や検索サービスも提供されており、事前に調べておくと安心です。

利用時間と処理の速さ

処理は数秒程度で完了し、従来のカード利用と比べても遜色ありません。むしろ顔認証を利用する場合は、暗証番号入力を省略できるため、よりスムーズに受付が終わるケースもあります。

スマホ利用のメリット

スマートフォンでマイナ保険証を利用できるようになることで、従来のカード型にはなかった利便性や安心感が加わります。ここでは主なメリットを整理してみましょう。

カードを持ち歩く必要がない

これまでマイナ保険証を使うには、マイナンバーカードそのものを携帯する必要がありました。しかし、カードは財布に入れてもかさばるうえ、紛失や破損のリスクもありました。スマホ利用であれば、普段から常に持ち歩いている端末で完結でき、忘れ物や紛失の心配が大幅に減ります。

医療情報のスムーズな共有

スマホ版マイナ保険証を利用すると、診療情報や薬剤情報が円滑に共有されやすくなります。例えば、複数の病院や薬局を利用する際、過去の処方履歴や検査結果がスムーズに参照でき、重複投薬や検査の防止にもつながります。これは患者本人にとっても、医療従事者にとっても大きなメリットです。

セキュリティ面の強化

マイナンバーカード自体はICチップを利用した高いセキュリティを持っていますが、スマホ利用ではさらに顔認証や指紋認証といった生体認証が加わります。カードを落とした場合のリスクと比べ、スマホならパスコードや認証を突破しない限り悪用は困難です。

利用のスピードアップ

カード利用時には暗証番号の入力が必要になる場面がありますが、スマホでは顔認証などで一瞬で本人確認が完了します。受付での待ち時間短縮にもつながり、患者のストレス軽減にも寄与します。

将来的なサービス連携の基盤

スマホでマイナ保険証が利用できるようになることで、将来的には他の行政サービスとの連携も期待されます。予防接種記録の管理、医療費控除の効率化、さらにはマイナポータルを通じた健診結果の閲覧など、スマホならではの利便性が広がる可能性があります。

想定される課題・注意点

スマホでマイナ保険証を利用できるようになることは便利な一歩ですが、実際に使う際にはいくつかの課題や注意点も存在します。利用前に理解しておくことで、トラブルを避けやすくなります。

対応機種やOSの制限

スマホ版マイナ保険証は、すべての端末で利用できるわけではありません。

- NFC(ICチップ読み取り機能)が搭載されていること

- マイナポータルアプリに対応したOSであること

が条件になります。特に古い機種やOSのアップデートが止まっている端末では利用できない場合があり、機種変更が必要になるケースもあります。

電池切れや通信環境の影響

スマホを使う以上、電池切れや通信不良のリスクは避けられません。診察時にスマホのバッテリーが切れていた場合、マイナ保険証を提示できず、従来の健康保険証が必要になることも考えられます。万一に備えてカード型を持参する人も当面は少なくないでしょう。

医療機関の対応状況

制度上は全国一斉に利用が可能になりますが、実際には受付機器の設置や職員の対応に差があります。特に中小規模のクリニックや地方の薬局では、導入初期にスムーズに利用できない可能性もあります。事前に厚労省の「対応医療機関検索」で確認しておくと安心です。

高齢者やデジタルに不慣れな人への普及課題

スマホ利用は若年層にはスムーズですが、高齢者やデジタル機器に慣れていない人にとっては登録作業が難しく感じられることがあります。こうした層にどう普及させるかが今後の大きな課題です。サポート体制の整備や、窓口でのフォローが求められます。

機種変更時の再登録

スマホを買い替えた場合、改めてマイナポータルでの登録作業が必要です。新しい端末で再設定をしないと利用できないため、切り替え時には注意が必要です。

便利さと引き換えに、こうした課題や注意点があることを理解したうえで利用することが大切です。特に初期の段階では「スマホとカードを併用」する形で安心を確保する人も増えるでしょう。

スマホ版マイナ保険証のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| カードを持ち歩かなくてよい | 対応機種やOSに制限がある |

| 医療情報・薬剤情報のスムーズな共有 | 電池切れや通信障害で使えない可能性 |

| 顔認証などによるセキュリティ強化 | 一部医療機関では導入初期に対応が遅れる可能性 |

| 受付がスピーディーになる | 高齢者やデジタルに不慣れな人には使いにくい |

| 将来的な行政サービス連携の基盤 | 機種変更時には再登録が必要 |

今後の展望

スマホでのマイナ保険証利用は2025年9月19日から始まりますが、これはゴールではなく医療DX推進の大きなステップにすぎません。今後、制度はさらに拡張され、国民生活や医療サービスにさまざまな変化をもたらすことが期待されています。

全国での定着と普及

制度開始時点で全国の対応医療機関・薬局で利用可能とされますが、現場での運用定着には時間がかかる可能性があります。受付端末の操作や職員の対応スキルが整えば、利用者側の心理的ハードルも下がり、普及が加速するでしょう。

健康保険証廃止との関連

政府は「従来の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化する」方針を示しています。スマホ利用が広がることで、カードを持たない利用者も増え、保険証の一本化が現実的な選択肢となっていくでしょう。その結果、医療行政の効率化が一層進むと考えられます。

他サービスとの連携強化

スマホ版マイナ保険証の利用は、単に診察受付の効率化にとどまりません。

- 健診結果や薬剤情報の一元管理

- 医療費通知や確定申告(医療費控除)との連携

- 電子処方箋とのスムーズな利用

といった周辺サービスとの統合が期待されています。これにより、国民一人ひとりが自身の医療・健康情報をスマホで簡単に管理できる社会が近づきます。

高齢者・デジタル弱者へのサポート強化

今後の展望を考える際に欠かせないのが「誰一人取り残さない」仕組みづくりです。デジタルに不慣れな人への支援や、窓口でのサポート体制を強化することが不可欠です。ここが整備されれば、スマホ版マイナ保険証の利便性を社会全体で享受できるようになるでしょう。

スマホでのマイナ保険証利用は、医療とデジタルを結びつける大きな転換点です。今後の制度改善やサービス拡充によって、さらに身近で安心できる医療環境が実現していくことが期待されます。

まとめ

2025年9月19日から始まる「スマホで使えるマイナ保険証」は、医療DXの加速に向けた大きな一歩です。カードを持ち歩かずに済み、普段から使い慣れているスマートフォンで本人確認や保険資格の確認ができるようになる点は、多くの人にとって利便性の向上につながります。

一方で、対応端末の制限や電池切れ・通信環境の影響、さらにデジタルに不慣れな人への普及課題など、注意点も少なくありません。当面はカード型と併用しながら、徐々に利用を広げていくのが現実的でしょう。

政府は今後、従来の健康保険証を廃止しマイナ保険証へ一本化する方針を掲げています。その中でスマホ利用は「誰でも使いやすい保険証」への重要なステップとなります。利用を希望する人は、マイナポータルアプリで事前登録を済ませておくことが必須です。

9月19日以降、病院や薬局で「スマホを提示するだけ」で保険証として利用できるようになります。この新しい仕組みを理解し、メリットと課題を把握したうえで、安心して活用していくことが大切です。

参考資料

スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省)